古代イラン史学史(4) 20世紀前半の歴史学・20世紀中頃までのクシャン朝研究史

|

【1】 20世紀前半の歴史学

(1) サーサーン学 (2) 言語学とマニ教研究 (3) 古代イラン通史書籍 (4) 戦前までの日本の古代イラン史学史 余禄①:タバリーの『諸預言者と諸王の歴史』の邦訳を開始されている方のブログ(ブログでは『使徒たちと諸王の歴史』という 題名となっています)を見つけました。「アラジン3世のバイトルヒクマ(知恵の館)」でこちらが第一巻の冒頭部分です。 ② 今週気づいたのですが、オーストラリアアマゾンとメキシコアマゾ ンが オープンしていました。恐らく先月か今月のオープンではないかと思います。これで2012年GDPランキング15位以内の国 がほぼ出揃ったことになりま す。15位以内で残るのは8位のロシアと15位の韓国だけ。韓国はそのうちオープンするかも知れませんが、ロシアは未だに難 しいようですね。今ふと思った のですが、ロシアが難しいのは、ネット決済の脆弱性とか、古書店や運輸の信頼性などが主な要因だと思っていたのですが、もし かしたら、あの広すぎる国土で 一貫した配送サービスをすることが難しいということもあるのかも、と思いました。 (1) サーサーン学 この期間に重要な貢献をしたのはデンマーク人アルトゥル・クリステンセン(Arthur Christensen/1875-1945年)です。彼はコペンハーゲン大学でフランス語・ラテン語・歴史の学位をとり、アラビア語・ペルシア語・ア ヴェスター語・サンスクリット語・トルコ語を学び、1902年F. C. アンドレアス(1846-1930) に師事したことでイラン学に傾斜し、 1914, 1929と1934年にペルシアを訪れました。彼が生涯をかけた研究は、オマル・ハイヤームとルバイヤートの研究、イランの原初を記載した国民伝承の研究 とサーサーン朝の国家と社会の研究です。1907年にはサーサーン朝の行政、社会と歴史の研究「L’empire des Sassanides. Le peuple, l’état, la cour, (サーサーン帝国とその人々、国家、裁判組織)」を出版し、 1936年には改訂版増補した「L’Iran sous les Sassanides(サー サーン朝下のイラン)」、その後1938年、1944年と改訂増補版を出版し、これらはペルシア語訳も出版され、この後のサー サーン朝国家組織研究の標準と なりました。 6世紀の改革者マズダックに関する論文「Le règne du roi Kawādh I et le communisme mazdakite(1926年)」はマズダックを”共産主義的”として描き、現在に到るまでマズダックのイメージに影響を与えています。サーサーン朝の 国家と社会が、宗教・軍事・役人の三階級に分かれ、封建的なパルティアに変わって中央集権国家となったという見解はその後の サーサーン朝研究に大きな影響 を及ぼしました。現在のサーサーン朝の国家と社会に関する研究は、彼の研究を新史料等から批判・検討するものとなっていると のことです。 更にクリステンセンは、イランの国民伝承・神話伝説の整理・分類を進め、 「Le premier homme et le premier roi dans l’histoire légendaire des Iraniens(イランの伝説における最初の人間と最初の王/(I, Stockholm, 1917, II, Leiden, 1934)」,、「Les gestes des rois dans les traditions de l’Iran antique (古代イランの伝承における王の振る舞い/Conférences Ratanbai Katrak 3, Paris, 1936)」などにおいてアヴェスターの時代から近世イランの国民伝承に及ぶ物語の解析を行ないました。 もう一つの彼の主要研究はオマル・ハイヤームに関するもので、彼は元々1903年にオマル・ハイヤーム研究で博士号を取り、 1927年にはルバイヤートの 英訳を出版しています。その他古代イラン関連の業績としては、アヴェスターや中世ペルシア語文献やシャーナーマなどのデン マーク語部分訳やマニの伝説、 サーサーン朝時代の音楽についての論考(“Some Notes on Persian Melody-Names of the Sasanian Period,” in Dastur Hoshang Memorial Volume, Bombay, 1909, pp. 368-77; “Orientalsk musikkultur,” Ord och Bild (Stockholm))、ゾロアスターの生存年代の研究、古代イランにおけるイラン語方言分布の研究など多彩なものがあり、その業績は当時のイラン国で も高く評価され、イラン・アカデミーの最初の外国人会員に加えられることになりました。 (2)言語学とマニ教研究 1900代初頭にドイツの調査隊により現中国新疆省ウイグル自治区トゥルファンで発見されたトゥルファン文書に含まれるマ ニ教文献は、中世ペルシア語、特にパルティア語研究の進展に貢献しました。ゲッティンゲン大学のF.C.アンドレアス(1946-1930 年/1876-80年にイラン滞在。前出のクリステンセンの師)は、これらマニ教文書がパルティア語と、中世ペルシア語の方 言であるソグド語という二言語 で書かれていると指摘し、パルティア語の発展形が中世ペルシア語(パフラヴィー語)というわけではなく、各々は方言であると 指摘しました。トゥルファン発 見のマニ教文書は、アラム語の訓読文字(アラム語の文字を中世ペルシア語の発音で読む)が利用されておらず、アルファベット だけから成るマニ文字だけで記 載されていたことから、パルティア語・中世ペルシア語・ソグド語研究の進展にも寄与することになりました。 それまでマニ教は、10世紀 のアラビア語書籍「アル・フィフリスト」や、11世紀の学者ビールーニーの書籍やキリスト教側のマニ教反駁文献にまとまった 言及がある程度だったのです が、トゥルファン文書の発見でマニ教研究は大きく進展することになりました。その後1931年にはエジプトでパピルスに書か れたコプト語のマニ教文書が発 見されるなど、マニ教の教義の研究が進みました。 (3) 古代イラン通史書籍 ジョージ・ローリンソンの書籍(1862-75年)以来、古代イランに関する通史は書かれていなかったため、この時期、シ カゴ大学東洋研究所からアケメネス朝とパルティアについて通史・概説書が出版されました。 アケメネス朝の通史及び(当時の)最新研究成果を盛り込んだ概説書は、シカゴ大学東洋研究所のアルバート・オルムステッド (Albert Ten Eyck Olmstead/1880-1945年)が1943年に著した「History of the Persian Empire」です。オルム ステッドは1945年に死去したものの、1943年に記載されていた原稿が1948年に出版され、現在でも、販売され続けて おり、1959年版がアマゾンで容易に入手できます。アケメネス朝だけを描いて568ページもあり、こちらに内容紹介があります)。 序文によれば、当時、オリエント史というと、メソポタミアやヒッタイトなどが脚光を浴びていて、アケメネス朝はあまり注目さ れていなかったことに不満を 持って本書を記載したとのことです。現在では内容的に古くなっているとはいえ、アマゾンのレビューを見ると、現在でも読者が 付いていて、今もってアケメネ ス朝の書籍として有用なようです。 パルティアに関しては、同じくシカゴ大学東洋研究所の、オルムステッドの弟子にあたるニールソン・デベボイス (NEILSON C. DEBEVOISE/1903–1992年)が1938年に「パルティア人」(邦訳1993年)を出版しています。オルムステッドと同様、ローリンソン以来 パルティアの通史が更新されていないことに不満を持ち、本書を出版したとのことです。この著作は現在オンライン上で公開されています。 その後20世紀中におけるパルティア・サーサーン朝に関する通史は、Klaus Schippmann(1924-2010年) により、以下の 書籍が出版されています。サーサーン朝史は、21世紀に入ってから英語書籍が何冊か出版されていますが、パルティア通史書籍 はこれしか出版されていないようです。ドイツ語版しかないのが残念です。 ・パルティア書籍 Grundzuge der parthischen Geschichte(Basic course of the Parthian history ) 1980年 ・サーサーン朝書籍 Grundzuge der Geschichte des sasanidischen Reiches(Fundamental part of the history of the Sasanian Empire) 1990年 (4) 戦前までの日本の古代イラン史学史 日本におけるイラン学は東京大学の荒木茂(1884-1932年)が先鞭をつけました。1905年に渡米し、イ ンド・イラン語学者でゾロアスター教研究者アブラハム・ヴァレンタイン・ウィリアムズ・ジャクソン(Abraham Valentine Williams Jackson/1862– 1937年)に学び、帰国後1922年に「ペルシア文学史考」を著しましたが、関東大震災で東大の蔵書が消失し、東大での研 究は途絶したとのことです。オックスフォード大学で比較神話学者フリードリヒ・マックス・ミュラー(1823-1900年)に学んだ東大のイ ンド学者高楠順次郎(1866-1945年)は、ミュラーが編集・刊行に携わった『東方聖典叢書(全50巻)』の仏教文献の英訳に参画し、『東洋聖典叢書』を範 とした邦訳の『世界聖典全集(全30巻』を刊行し、その中に木村鷹太郎(1870-1931年)による英語版からの「アヴェスター」の全 訳が含まれていました。 一方京都大学のサンスクリット語・文学研究者榊亮三郎(1872-1946年)は、1932年に足利惇氏(1901年-1983年)を文部省在外研究員としてヨーロッパに派 遣し、足利氏は印欧語学者エミール・パンヴェニスト(1902-76年)からアヴェスター・パフラ ヴィー語を学び、その後イランにて近代ペルシア語やパフレヴィー語を学び、1941年に「ペルシア宗教思想」を刊行しまし た。足利氏帰国後、古代イラン研究は京大の伊藤義教(1909-96年)に受け継がれていきました。 □参考資料 『西南アジア研究』 Vol7(1961年)p61-75、伊藤義教「アルトゥル・クリステンセンの人と業績」 伊藤義教著「ペルシア文化渡来考」(ちくま学芸文庫版)の岡田明憲氏による解 説。 リンク先のhtmlやpdf資料など 【2】 20世紀中頃までのクシャン朝研究史

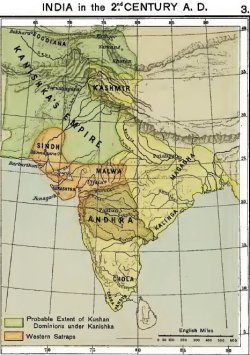

今回は、20世紀前半までのクシャン朝研究史です。古代ギリシア・ローマ文献に登場しない未知の王朝クシャン朝がどのよ うに認識され、歴史像が構築されていったのか、がポイントのようです。 ① 18世紀前半 貨幣銘文の解読による王名の発見 ② 18世紀後半 碑文・文献による王統の復元 ③ 史書による王統の復元 ④ クシャン帝国地図 ⑤ 20世紀前半 20世紀中盤の遺跡発掘関連のうち、アフガニスタンに関係するものは、前回記載した通りです。インドでのクシャン朝関連発 掘史まで辿り付けなかったのが残念です(以下more)。 ① 18世紀前半 貨幣銘文の解読による王名の発見 クシャン研究史は、カルカッタの造幣局で鉱物含有量分析官として働く傍ら、鉱物学・化学・貨幣学等の研究を行なった英国人ジェームス・プリンセプ(1799-1840年)のカロシュティー文字の解読 に始まります。東インド会社が北西インドで収集した貨幣には、ギリシア語やカロシュティー語で銘文が刻まれており、プリンセ プはバクトリア・クシャン・インド=グリーク朝の貨幣の銘文を解読しました。 クジュラ・カドフィセス王の貨幣 Kujula Kadphises ruler of the Kushans カニシュカ王の貨幣 King of Kings, Kanishka the Kushan フーヴィシュカ王の貨幣 King of kings, Huvishka the Kushan ヴァースデーヴァ王の貨幣 King of Kings Bazodeo Kushan カニシュカ二世の貨幣 Shaonanoshao Kanishko Koshano という具合に、”Kushan”の語が共通して登場していることや、イランのサーサーン朝時代のパフラヴィー語のナクシェ・ロスタム碑文に” クシャン国”の名称が登場していることから、クシャン朝の存在が想定されるようになり、各王の年代が研究の焦点となっていき ました。アショカ王とカニシュ カ王は仏典で有名でしたから、この頃既に貨幣のカニシュカ王は仏典の迦膩色迦との理解が学者の間にはあったものと思われます が、この点についての資料を見 つけることが出来ませんでした。わかり次第追記したいと思います(1866年のP. GARDNERによる大英博物館所蔵インキュナブラ目録「バクトリアのギリシアおよびスキタイ諸王貨幣(BMC Greek and Scythian Kings of Bactria and India)」にクシャン諸王の貨幣が掲載されている模様です)。 ② 18世紀後半 碑文・文献による王統の復元 また、プリンセプはコインだけではなく、当時インド全土から収集されていた碑文の写しを入手し、解読を行い、その成果は 1837年にベンガル・アジア協会 報(Journal of the Asiatic Society of Bengal)やロンドン・アジア協会報(Proceedings of the Asiatic Society of London)などに掲載されました("Account of an Inscription found by Mr. H S Boulderson, in the neighbourhood of Bareilly"、"Further elucidation of the lat or Silasthambha inscriptions from various sources")。特に、同年のアジア協会報に掲載された"Interpretation of the most ancient of inscriptions on the pillar called lat of Feroz Shah, near Delhi, and of the Allahabad, Radhia and Mattiah pillar, or lat inscriptions which agree therewith"では、トゥグルグ朝のフィローズ・シャーがデリーに移設した石柱に刻まれたアショカ王の勅令の翻訳が掲載されました。プリンセプは、 カロシュティー文字の碑文や貨幣が北西インドで、ブラーフミー文字の貨幣や碑文が南北インドで見つかることから、アフガニス タンを含むインド全土の碑文・ 貨幣集成を作成することを構想し、またセレウコス朝やインド・グリーク朝などと比較して、古代インドの王朝の年代を確定する 構想を抱いていましたが、惜し くも1840年に夭折してしまいました。彼の死後、兄のHenry Thoby Prinsep(1792–1878 年)が、1844年にアフガニススタンの銘文集成" Note on the Historical Results deducible from Recent Discoveries in Afghanistan"をロンドンで出版し、インド考古学局の設立者アレキサンダー・カニンガム(1814–1893年)が1877年に古代イン ド碑文集成(Corpus Inscriptionum Indicarum. Volume 1. Inscritions of Asoka)をカルカッタのインド政庁から出版しました。 以下は、19世紀に出版された碑文集成(括弧内)と、掲載されているクシャン朝の王の名が刻印された碑文です。 MathurāやSānchī は、現在でも仏教遺跡で観光地として有名なマトゥラーとサーンチーです。19世紀は、ここから発見された碑文だけだったようです。 1873年 Mathurā(Kaṅkāī) Jaina image (A.Cunningham,ASIR III) 1880年 Mathurā(Jamālpur) Buddhist image, F.S.Growse, Mathurā 2nd edition 1898年 Mathurā(Kaṅkāī) Jaina image (G.Bühler,EI) 1899年 Sānchī Buddhist statue (G.Bühler,EI II) 以 下、集成の碑文に記載されている年号と王の称号と名称、記載されている文字の事例です(括弧内は碑文集成)。この事例は、 Cambridge History of Iran Vol3-1 p 225-231に掲載されているものであり、これが全てでは無い可能性もあります。以下のものは全てブラーフミー文字で刻まれていました。左端の年号は、 一般にカニシュカ紀元と呼ばれるようになりました。 紀元5年 devaputra Kaṇişka (G.Bühler,EI I) 紀元7年 mahārāja rājātirāja àevaputra şāhi Kaṇişka (G.Bühler,EI I) 紀元9年 mahārāja Kaṇişka ( A.Cunningham,ASIR III) 紀元28年 mahārāja rājātirāja devaputra şāhi Vāsaşka (G.Bühler,EI II) 紀元44年 mahārāja Huvişka (G.Bühler,EI I) 紀元48年 mahārāja Huvişka ( A.Cunningham,ASIR III) 紀元51年 mahārāja devaputra Huveşka (F.S.Growse) 紀元60年 mahārāja rājātirāja devaputra Huvaşka (G.Bühler,EI I) 紀元80年 mahārāja Vāsudeva (G.Bühler,EI I) 紀元83年 mahārāja Vāsudeva ( A.Cunningham,ASIR III) 紀元87年 maharaja rajatiraja şāhir Vāsudeva ( A.Cunningham,ASIR III) 紀元98年 rājña Vāsudeva ( A.Cunningham,ASIR III) rājaはインド古来の王号で”王”、mahārājaは”大王”、devaputraは中国由来の天子、şāhir はイランの王号”シャー”を意味しており、カニシュカ、ヴァーシシュカ、フーヴィシュカ、ヴァースデーヴァの名が見えてお り、貨幣に刻まれていたクシャン 朝の王の順番が判明しました。これ以降、カニシカ紀元元年がいつのことなのかの論争が発生し、21世紀に入った現在でも続い ているとのことです。 ③ 史書による王統の復元 カルカッタの造幣局でプリンセプを指導した先輩であり東洋学者であったHorace Hayman Wilson(1786–1860年)が翻訳し た12世紀カシミールの史書「ラージャタランギニー(Rājataraṅgiṇī)」には、フシカ・ジシュカ・カニシカの3名の王 の名が書かれており、それぞれ、フーヴィシュカ、ヴァーシシュカ、カニシュカを示しているとされています。この「ラージャタ ランギニー」は、中央アジア探検で有名なオーレル・スタイン(1862-1943 年)も翻訳しています。彼は若い頃サンスクリット語や古代ペルシア語等を学びインドに赴任しており、1892年にサンスク リット知識人(パンディッ ト)Govind Kauの協力の下に「ラージャタランギニー」の原文テキストを刊行し、1900年に英訳訳注を刊行しました(この本は現在でもアマゾンで購入できます(こちら))。 この「ラージャタランギニー」にはクシャンの語は登場していないものの、三王は”Turuṣka種族の末裔”と記されてい て、プラーナ文献やマハーバーラ タに登場するTușkara、Tuskāra、Tukhāraなどの用語と同一とする説があり(シルヴァン・レヴィなど(Sylvain Lévi(1863–1935年))、これをストラボンやポ ンペイウス・トログスなどに登場するトカラ及びKushanに通じる言葉とする説があるそうです(詳細はこちら)。なお、当該部分の邦訳が、「カニシカ王と菩薩たち (定方晟著)」p34に出ています。2頁ほどの短い内容です。 こうして、史書に記載された王名と石碑、貨幣の名が一致することから、19世紀のうちには、”クシャン朝”という概念と、 カニシュカからヴァースデーヴァ王までの記年と王統が判明しました。 一方で、中国の史書「後漢書」に登場する月氏及びその後継である貴霜の民族的な出自が19世紀には既に議論となっていて、 トルコ系説(前傾Turuṣka)、イラン系説、チベット系説などの説が出ていましたが、1907年フランス人東洋学者エドゥアール・シャヴァンヌ(1865-1918年)は、「後漢書」に登場す る貴霜をkushan(出典)、丘就卻をKujula Kadphises(出典)と同定し、クシャン朝の具体的な歴史に光が当たるようになりました。 ④ クシャン帝国地図 1907年には、 Charles Joppen(1878- ?)によるインド歴史地図帳(Historical atlas of India for the use of high schools, colleges, and private students. - London : Longmans)が出版されました。1910年に第二版、1914年に第三版が出版され、現在では第三版がオンライン・アーカイブに掲載されています(こちらにpdfが掲載されています。なお初版をhtml化したサイトもこちらにあります)。既に、現在の歴史地図帳と 同じインドの通史地図が出来上がっています。第三版の序文によると、クシャン朝の地図は、初版から変更は無いとのことです。 以下がそのクシャン朝の地図です。  解説文は、当時のクシャン朝の認識を反映していて大変興味深いものがあるので、以下に転載しました。 After Asoka's death Sogdiana, Baktria, the Kabul valley, and the Punjab were ruled by Greek and Parthian rulers, until they were overthrown by the Yueh-chi (Turki nomads), who in course of time became a settled nation. Under Kanishka, the third of the Kushan dynasty, they formed a mighty power,and waged a successful war even against the then powerful Chinese Empire. Towards the west Kanishka's Empire reached to the Persian frontier. In the east he had conquered Kashgar, Yarkand, and Khotan. He ruled over the whole of north-western India probably as far as the Jumna and the Chambal.Northwards the boundaries of his dominions are not clearly defined. The capital of his empire was Parushapura(the modern Peshawar). He acceded about 120 A.D., 1 and was a Buddhist. 短い文章ですが、興味深い点が幾つもあります。 1.既にプルシャプラ(現在のペシャワール)が都だと判明している 2.漢王朝にも攻め入り、カシュガル、ヤルカンド、ホータンを征服している、とされている 3.北方の境界は明確にはわからない(しかし地図ではオクソス川下流方面まで広く西トルキスタンを支配しているように塗られ ている) 4.カニシュカはクシャン帝国の第三代目とされている 漢王朝と大月氏が交戦した史実は、『後漢書』に記載されている話なので、もしかしたら地図の作者 Charles Joppenは既にエドゥアール・シャヴァンヌの論文を読んでいたのかも知れません(シャヴァンヌは、1906年にも論文を発表しているので、そこに大月 氏とクシャン朝を結び付ける見解が記載されていたのかも知れませんし、既にその頃には学会では推測されていたのかも知れませ ん。19世紀では、クシャン朝 の碑文はインドで発見されているだけで中央アジア支配の物的証拠はなかったようなのですが、この地図で既にオクソス川下流域 までクシャン朝の支配地となっ ている点が非常に興味深いところです。この理由も調べてみようと思っています)。 ⑤ 20世紀前半 1908-9年に英国人ジャン・マーシャルによってペシャワール郊外のシャージーデリー遺跡で発掘され舎利容器(カニシカ王の舎利容器と呼ばれる)にも”カニシカ”の名が記されており、 1912-13年にかけて「カニシカ議会」と呼ばれる学会が開催され、J.Kennedyの「The Secret of Kanishka」や、それを受けたTomas の「The date of Kanishka」などの論考が発表され、カニシカ の年代が活発に議論されたとのことです。 クシャン人の言語の研究も進められました。20世紀初頭中国西域探検家オーレル・スタインがタリム盆地からもたらした6-8 世紀の写本から、印欧語族のケ ントゥム語派に属するトハラ語が発見され、シルヴァン・レヴィ(1863–1935年)等によって解読され、クシャン人の言 語はトハラ語とする説が有力と なりました。一方、ノルウェー人インド学者ステン・コノウ(STEN KONOW (1867–1948年))は、当時の英領インドに含まれていたパキスタンのバシュガリー語やカティ語の研究やカロシュティー文字碑文の研究等を行なって いましたが、ホータン・サカ語(コー タン・サカ語)の写本の校訂も行い、ホータン・サカ語文法書(1949年)を刊行しています。コノウは、カニシュカ時代以降 の貨幣に刻まれた言語をホータ ン・サカ語(印欧語族のサテム語派)と解釈し、クシャン朝・月氏のイラン系説が唱えられることになりました。1957年にス ルフ・コタールで発見されたカ ニシュカ王碑文がイラン系のバクトリア語(ホータン・サカ語と同じサテム語派のイラン語系言語で1970年以前はしばしば Eteo- Tocharian(純正トハラ語)と呼ばれた)であったことから、現在ではクシャン人はトハラ系ではなく、イラン系との説 が有力になっているとのことで す。ホータン・サカ語の研究は、その後英国人ベリ(Harold Walter Bailey/1899–1996年)などによ り続けられています。 余禄① 「後 漢書」に於いて記載されている「貴霜」がクシャンの音に通じるのは、現代中国語でも貴霜の発音はgushuāng、丘就卻 (クジュラ・カドフィセス)に 至っては現代日本語でも「キュウシュウ・カク」と読めてしまうので、なんとなくわかるのですが、ヴィマ・カドフィセスを閻膏 珍と解する点についてはかねが ね不思議に思っていました。閻膏珍は、日本の書籍では「えんこうちん」とルビが振られていることが多く、現代中国発音でも yángāozhēnと、ヴィ マ・カドフィセスに通じる音が感じられず、どうしてなのかと疑問でした。単に「後漢書」に丘就卻の息子が閻膏珍だと書かれて いるというだけの理由から、閻 膏珍をヴィマ・カドフィセスと解釈しているだけなのではないか、と疑っていたのですが、漢語の上代音だとɢom kˁawtrən、中古音だとyem kawtrinとなり、漸く納得できました(出典:閻の上中古音・膏の上中古音・珍の上中古音)。 yemの音の方がヴィマに近そうなのは「後漢書」が5世紀に書かれた点と関係があるのかも知れません。 ※その後、閻膏珍の閻は、閻魔大王の閻で、閻魔は、ヴェーダ語でYama、漢語中古音のyemです。つまり、ヴィマは Yama=閻魔のことで、発音・意味ともに、『後漢書』に登場する閻膏珍は正確な表記なのだと理解しました。 ※※2019/Mar 吉池孝一「後漢書西域伝の閻膏珍」『古代文字資料館』発行第19号(2018年10月)(PDF)) が、ヴィーマ・カドフィセスの銘文と後漢書閻膏珍 の関連を詳細に論じていて非常に参考になります。 余禄② 今回は、記事の対象が20世紀前半迄なので、20世紀後半については扱いませんでしたが、20世紀後半のクシャン朝史学史 については、丁度良い書籍(小谷仲男著『大月氏』(東方書店/1999年))が出ています。 □参考資料 中村元『インド古代史(下)』, 春秋社,1966年 小谷仲男『大月氏』東方書店(1999年) 『カニシカ王と菩薩たち』 定方晟,大東出版社,1983年 Cambridge History of Iran Vol3-1 p 225-231 CHINESE-IRANIAN RELATIONS viii. Persian Language and Literature in China リンク先のhtmlやpdf資料など |